資料御提供は東京在住の山口様です。

参照資料:季刊ステレオサウンド’71 別冊4チャンネルのすべて

現在、普通にステレオ再生とは前方に配置した左右のスピーカーのみで再生する。

左チャンネルと右チャンネルとで異なる2つの音が同じ再生されるので、これを2チャンネル再生(以下2ch)という。

「4チャンネル(以下4ch)」とはさらに後方にも2個のスピーカーを置いて立体音響再生を目指したものである。

現在ではスピーカー配置はフロントばかりでなくリヤにもスピーカーを置くことは珍しいものではないが、かつて各メーカーごとにバラバラの規格で4ch再生を競った時期があった。

各社、統一方式ではなくそれぞれの思惑で勝手な規格でバラバラにやっていた。

おかげでユーザー側は大迷惑。

全メーカーでフィールドテストをしていたようなものである。

当然この4ch、あっというまに尻すぼみになって消えた。

ここでは当時のメーカー広告を中心に紹介する。

録音と伝送と再生とをそれぞれ何チャンネルで行うかで以下のような表記を行う。

4ch録音で、4ch伝送、4ch再生を行う方式を4-4-4方式。

4ch録音、2ch伝送、4ch再生を4-2-4と記述することにする。

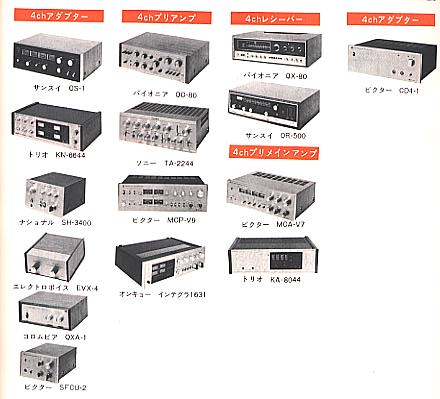

【4ch-disc】

ディスクリート(4-4-4)方式

・プログラムソース

日本ビクター

・再生機

日本ビクター CD-4方式

マトリクス(4-2-4)方式

・プログラムソース

エレクトロボイス、CBSコロムビア、CBSソニー、トリオ、東芝、日本コロムビア

・再生機

エレクトロボイス

日本ビクター(Sound Field Composer)

ナショナル(AFD)

サンヨー(クォードライザー)

オンキョー(Sound Composer)

パイオニア(クォドラライザー)

サンスイ(クォードフォニックシンセサイザー)

ソニー(SQ方式)

トリオ(クォードリックス)

東芝(QM方式)

日本コロムビア(QX方式)

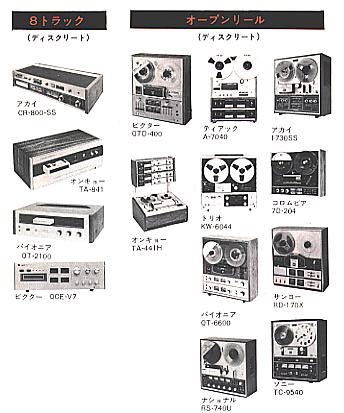

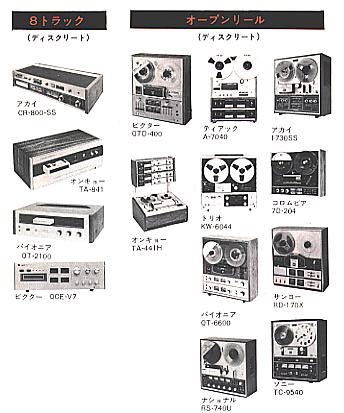

【4ch-tape】

オープンリール(ディスクリート)4-4-4

・プログラムソース

日本ビクター、日本コロムビア、キング、CBSソニー、トリオ、ヴァンガード

・再生機

日本ビクター、日本コロムビア、パイオニア、ソニー、サンヨー、ティアック、ナショナル、オンキョー、アカイ

8トラック(ディスクリート)4-4-4

・プログラムソース

アポロン、ポニー、日本ビクター、RCAビクター

・再生機

パイオニア、オンキョー、日本ビクター、アカイ

このようにテープ関係からスタートした試作の流れは、ついでFM放送による実験を試み、さらにディスクの変調方式4チャンネル、2チャンネルソースの4チャンネル化、マトリックス方式ディスクによる4チャンネル再生と、ますます多彩化した試作実験を重ねてまいりました。

このような試作と実験の試みは、昨年のオーディオフェアで公開し、マニアの方々からさまざまな御意見を頂きました。

その結果、今年の4月その第一弾としてプリ、プリメイン、パワーアンプを発売、次いで総合型、クオドラライザーアンプ、セパレートステレオと発売することにしました。

すでにFM放送による実験も実際の番組を使って試みられ、今年はソースの充実とともにますます発展の一途をたどるものと思われます。

今後ともパイオニアの先行する姿勢とユニークな製品開発に御期待ください。

テープレコーダーは、本来多チャンネル

これから図を駆使してのQM-4方式の説明が延々とつづられているが、図が無いと説明不可能なので、省略します。

QM-4方式の原理は、まず左右に別れている2チャンネル信号を、フェーズシフト(音の出るタイミングをずらす)回路を通して4チャンネル分の信号に分離します。

次にマトリックス回路を通して、それぞれのスピーカーのための信号を作り出すわけです。

A)こう言っては失礼ですが、あなたのような方が、案外たくさんいらっしゃるんじゃないかという気がしますね。

我々が、新しい実験を次々に進めてゆくのは仕事ですから当たり前のことですが、一般の方は、それをじっくり傍観した上で、気に入ったものを取り入れてゆけばよいわけですが、新しいものにすぐに飛びつきたいのが、これまた人情ですから、ごもっともなことですね。

Q)4チャンネルにしても、自分で実際に試してみようと思えば、最低、新たにスピーカーを2本用意しなければならないでしょう。

そうなると、やはり将来の見通しも気になるわけで。

A)それは当然ですね、ところが4チャンネルの場合は、まだ滑り出したばかりで、具体的にどういう形に落ち着くか、予断を許さない面があるんですね。

Q)しかし、いずれにしても、私どもとすれば、今まで築いてきたオーディオも大事にしたいですね。

A)わかりますね。

4チャンネルにおぶさるのではなく、今まで進めてきた基盤の上に、その効果を相乗させるというのが、妥当な考え方でしょうね。

A)読者の方も皆さんそうだろうと思いますね。

我々も、やはりそうなんですよ。

迎る通り、セットものの場合は、新しい一つの形体として扱うこともできますが、コンポーネントの場合は、従来の危機やソースの存在を抜きにしては考えられません。

Q)ステレオが現れた当時のことを思い出しますね。

それよりも今度の4チャンネルの方が事情は複雑なようですが。

A)LPレコードにしても、ステレオレコードにしても、ソース側が先に完成していましたから、それをいかに忠実に再生するかに問題が絞られていたわけですね。

Q)オーディオというのは、もともと与えられたソースをいかに再生するか、という再生側の趣味だと思うのですが。

A)今度の4チャンネルでは、そのソースがもうひとつしっかり固まっていないわけで、オーディオという再生の舞台に、楽屋裏の混乱が洩れてきている、とう感じがしないでもありませんね。(笑)

Q)まあ、その辺は過度期のことですからやむを得ないのでしょうが、それにしてももう少し整理されないと、取付く側としても身が入りませんね。

A)しかし、考え方によっては、それほどややこしいことでもないんですよ。

現在の4チャンネルをごく素朴に分類すると、ソースに関係の無い4チャンネルと、ソースに依存する4チャンネルとに大別することができるようですね。

Q)ソースに依存しないということは、従来のステレオソースを対象にした4チャンネル、ということですか。

A)そうです。

細かく分けると方式もいろいろあるようですが、とにかく2チャンネルのソースから、間接音の成分を取り出して、それを独立したチャンネルに乗せるという方法ですね。

Q)再生側で処理するわけですね。それは。

A)そうです。いわゆる2-2-4方式です。

Q)それですと、従来のオーディオの路線を発展させたものとして、素直に受け入れられる気がしますね。

「音作り」の一種だと考えれば、いいわけですから。

A)「音場作り」ということになるかもしれませんが、とにかく、再生装置の能力で新しい効果を引き出すわけですから、そういう見方も成り立つかもしれませんね。

Q)新しいプリメインアンプ(SU-3100/SU-3404)には、その回路が内蔵されているようですが、「音場作り」のための付属回路としてみれば、なかなか魅力がありますね。

このアダプター(SH-3400)は、手持ちのプリメインアンプに組み合わせて使えるわけですね。

ところで、松下電器ではどんな方式を?

A)基本的にはマトリックス方式です。

マトリックス方式というのは、左と右の信号を分解し、これを適当に足したりひいたりして、4チャンネル化する方式です。

2チャンネルのソースに含まれている直接音と間接音の成分を4本のスピーカーに振り分けて、音場の再現を図ろうというものです。

Q)マトリックス方式というのはこうした2-2-4方式の再生の場合に用いられるのですか。

A)いいえ、ソース側でもこの原理による実験が進められており、いずれマトリックス方式のディスクも発売されると思います。

Q)4チャンネル専用のディスクですか。

A)4チャンネルの信号をいったん2チャンネルに変換(エンコード)して録音する方式で2チャンネルとしても使えます。

4チャンネルで再生する場合は、先のマトリックス回路で分離(デコード)させるわけです。

これを2-2-4方式に対して、4-2-4方式といっています。

Q)それでは、マトリックス回路を備えたアンプかアダプターを用意しておけば、どちらにも使えるわけですね。

A)そうなんですが、4-2-4方式で重要な要素となっている、左右の広がり、前後の奥行を決める係数が、まだ統一されていませんので、この点に問題があります。

Q)それはまた難儀なことですね。

A)この問題を解決しようとしうことで開発したのがSH-3400に採用しているAFDコントロールです。

これによって、その係数が自由に変えられますから、どんな値に落ち着いても、この場合は全部に対応させられます。

Q)そうでなくては困りますね。

その点、テープの方は、はっきりしていますね。

A)専用のトラックがあるわけですから、その配置の問題だけですね。

このように、チャンネル間がはっきり分離しているものをディスクリート方式と呼んでいますが、結局、4チャンネルも、先のマトリックス方式と、このディスクリート方式に納まるんじゃないでしょうか。

このほか、遅延装置によって残響成分を付加する方式もありますが、これは、便宜上、擬似4チャンネルとして区別されているようですね。

Q)これで少しは、4チャンネルというものがわかったような気になってきました。

●完全コンパチビリティ

1971年当時の雑誌記事を参照してこのページを作成したのだが、この雑誌の各メーカーの広告の力の入れようは何だ???

巻頭の日本ビクターなど、17ページにも及ぶ広告である。

コロムビアは8ページ、パイオニアも8ページ、東芝は4ページ、サンスイも4ページ、オンキョーは8ページ、日立(Lo−D)も8ページ、トリオ(現・ケンウッド)も8ページ、三洋(OTTO)も8ページ、アカイ、三菱、松下も8ページ、ソニーはモノクロで4ページというものである。

ソニーの広告文章など、とても1971年の文章とは思えない。

「サラウンド」「ハードウェア」「ソフトウェア」など、80年代に入ってようやくメジャーになった単語である。

どのメーカーも「我こそが本流」という感じで文章が書いてあるのが実に興味深い。

4チャンネルステレオは、あっと言う間に亡くなってしまいましたが、私の知っている範囲では、ひとつだけ、現在につながる贈り物を残していってくれました。

それは、LPカートリッジやアンプの位相特性の改善です。

CD-4 LP レコードでは、2チャンネルステレオとの互換をとるために、新しく加えられた2チャンネルの情報を、20-40 KHz の帯域に載せていました。

そのため、カートリッジもプリアンプも、その帯域を可能な限り正確に再生し、それを4チャンネルデコーダ出力する役割を負わされたのです。

旧来のアンプカートリッジで CD-4 LP レコードを再生すると、当然とんでもない歪みのある雑音が発生するため、CD-4 レコードを多く出していたビクター(だったと思いますが、記憶は定かではない。)は、そのクレームの対応に大変だったようです。

いずれにせよ、その後のLPカートリッジやイコライザアンプ(プリアンプ)の性能向上の一因となっているかと思います。

筆者より

貴重な意見、ありがとうございました。

これだけのメーカーが踊った4チャンネルステレオが無駄ではなかったことがよくわかりました。

誤記、新情報などありましたら Web Master まで

現在もご使用中の方、感想をお知らせください。