オープンリールEEポジションの部屋

最終更新日1999年1月3日

情報御協力は東京在住の山口さんです。

【概要】

アカイ、マクセル、TDK、ティアックの4社が共同開発したオープンリールテープ版ハイポジション。

1981年に登場。

コンパクトカセットテープにおされっぱなしのオープンリールテープの最後の切り札として期待された。

コンパクトカセットに比べて、音質的には有利なオープンリールテープだが、テープの時間当たりの単価があまりにもカセットに比べると割高だった。

EEポジションのテープを用いると今までのテープ速度の半分で同程度の性能を出すことができた。

そのため、各社、カセットに対する起死回生の一発と期待したのだがカセットもメタルテープの出現で音質的にはまったく不満のないものになっていたためEEポジションでもシェアを挽回するには至らなかった。

写真はアカイのGX-747

【新聞記事】

赤井など、高性能オープンリールテープとデッキ今秋発売 他社に規格採用呼びかけ

81年7月29日 日本経済新聞 朝刊

赤井電機、日立マクセル、東京電気化学工業、ティアックの4社は、先に共同開発した高密度記録用“EEポジション”オープンリールテープ、オープンリールデッキの商品化計画を28日発表した。

赤井とティアックがデッキを、日立マクセルと東京電気化学工業がテープをそれぞれ9月に発売するほか、この製品を統一規格とするため仕様を無償で公開、同業他社に対して採用を呼びかける。

【赤井GX−77の広告より】

- Q1)音もカセット的なんじゃないの?

- GX-77は今までのオープンのイメージから脱して、非常にコンパクト。

しかし、音までコンパクトと見るのは早合点がすぎます。

19cm/秒で25〜33,000kHz±3dB、9.5cm/秒で25〜25,000kHz±3dBと、可聴帯域を楽々カバーする周波数特性(EEテープ使用時)。

63dBという高SN比。

さらに、EEポジションの威力でダイナミックレンジは従来のオープンの約2倍、と新時代のマスターにふさわしい堂々たる音を聴かせてくれるのです。

これでも信じられない方は、お店でじっくり聴いていただくよりしかたありません。

- Q2)FM録るなら、カセットでも十分でしょ?

- むろん、カセットでもいい音でエアチェックができます。

しかし、貴重なライブものやPCMソースの番組は、よりいい音で録っておきたいもの。

それに、カセットではテープ編集がまず不可能だし、カセット同士のダビングはクオリティの劣化が免れません。

その点、GX-77を使ってマスター録音しておけば万全。

聴きたい曲だけカセットへダビングしても、クオリティ劣化はまず心配なし。

それどころか自分だけのオリジナルソースがどんどんできてしまう、というわけです。

-

Q3)EEテープを使うと、なぜテープヒスが少なくなるの?

- ご存知のように、EEテープは高密度磁性体を使った新時代のオープンリールテープ。

従来のテープよりも、高域の性能が抜群に優れています。

この高域改善力を生かしきるため、EEポジションを装備したオープンでは再生イコライザーを1ランク上のものに変更。

19cm/秒では従来の38cm/秒、9.5cm/秒では19cm/秒の再生イコライザーを使用しています。

この結果、高域特性が大きく改善されると同時に、ノイズレベルも激減。

EEテープ自体もノイズの少ない優れたテープなので、トータルでテープヒスはほとんど聞き取れないまでに少なくなったのです。

-

Q4)どうして10号リールが使えないの?

- 10号リールがゆったり回転している様は、オープンならではの醍醐味といえるでしょう。

だが、ちょっと待っていただきたい。

7号リールでも、GX-77ならオープン初のクイックリバースで往復連続3時間もの録音、再生が可能(150%テープ使用)。

オペラや特集番組などの長時間番組も楽々と入ってしまいます。

現実に音楽を聴いたり、エアチェックを楽しんだりするには、これで十分だとは思いませんか。

-

Q5)テープ装着、ほんとに簡単?

- 今までのオープンは、どうもテープ装着に手間取りがち。

使いやすさではカセットの方に分がありました。

しかし、GX-77はこの問題を見事に解消。

(1)まず、テープを取り付け

(2)リール間を直線で結ぶようにかけ

(3)プレイボタンを押す

これだけで自動的に中央部のローディングローラーが上昇し、走行を始めます。

このイージー操作こそ、アカイ独自のΛ(ラムダ)ローディング機構の威力。

これも、できればお店で確かめていただきたいところです。

-

Q6)でも、オープンだとテープ代が・・・。

- GX-77ならテープ代の心配はいりません。

これもEEポジションのおかげですが、EEテープを使えば9.5cm/秒でも従来の19cm/秒に肉薄する音質が得られるため、通常のエアチェックなどではテープ代が実質的に半分になったのと同じなのです。

この事実をもっと具体的に実感してみたい方は、テープ代を録音時間で割って、カセットのメタルテープと比べてみるのも一興でしょう。

きっと、ほとんど差がないことにびっくり仰天、とは思いますが・・・・。

●赤井GX-77の別の広告より

- オープンの既成概念を変えてしまったEEポジションシステム。

- オーディオシーンは今、かつてメタルテープが出現したときに似た興奮が渦巻いている。

特にこのザ・マスター77の出現は、EEポジションシステムによる音のクオリティはもちろん、進化を感じさせるスタイリング、徹底したエアチェックマスターとしての設計・・・・と発売以前から熱い期待につつまれてきた。

-

・2倍の密度で録れる。これが高密度記録EEポジションシステム。

- 信じられるだろうか。

19cm/秒のテープスピードで2トラ38のクオリティが得られるなんて。

新しい高密度記録EEポジション用テープと、これに対応するEEポジションの新システムは、特に高域特性を飛躍的に向上させた。

ダイナミックレンジは従来のLHテープの2倍、すなわち6dB以上もアップし、その結果、19cm/秒で2トラ38に匹敵するクオリティを、また9.5cm/秒で19cm/秒以上のハイクオリティを達成することができた。

だからFMエアチェックも、9.5cm/秒のテープスピードで十分なわけだ。

-

・マスター機としての集大成。クイックリバースも、Λローディングも。

- 往復で3時間の連続録再(9.5cm/秒、150%テープ使用時)を可能にするオープンとしては初めての0.4秒クイックリバース機構。

テープ装着を簡単にして操作性を大きく向上させた独特のΛ(ラムダ)ローディング。

それに正確な時間で表示するリアルタイムカウンター、編集やダビングに便利なキュー/レビュー機構、もちろんタイマースタート機構やリモートコントロール機構(ユニットは別売RC-21 \6,000)などなど、エアチェックマスターとしての多彩な機能をぎっしりと満載している。

しかも使いやすさとコンパクトなボディという点でも、これまでのオープンリールの常識をはるかに超えている。

アカイが誇るオープンリールの伝統に、カセットデッキの先進性をプラスして誕生した、このザ・マスター77。

FM放送のPCM化、レコードのデジタル録音、ダイレクトカッティングなど、録音ソースの高度化にも十分対応できる。

ザ・マスター77。

オープン第2世紀は、センセーショナルな開幕を迎えた。

アカイエアチェックコンポ

【オーナーの声】 情報御提供は高林様です。

赤井GX−77

アカイのGX77ですが、私持ってます。

入手先はゴミ集積場です。(笑)

それは5年程前(1992年)の高校生のときに拾いました。

当時はヘビーエアチエッカーでして、私のライブラリーのほとんどがFMからのエアチェクでした。

収録設備がミニコンポと単品のカセットデッキだったのですが、それらの音に非常に不満でした。

もともとそんなにいいミニコンや、デッキでなかったのですが。

そんな中、試しにこの拾ったオープンを使ってみたのです。

市内でおそらく一件しかないだろうと思われる、オープンテープを置いてある店に行き、ノーマルテープとEEテープを買ってきました。

初めて音を聴いたときにはそりゃあもうびっくり仰天でした。

高域がめちゃくちゃきれいだったのです。

とても捨ててあった機械とは思えませんでした。

今まで持ってたカセットデッキとは明らかに次元の違う音でした。

それ以来私のメインデッキになったのは言うまでもありません。

ですが、高校を出て社会人になったと同時にエアチェックもほとんどしなくなり、そのオープンもだんだん使わなくなりました。

ここ3年位動いてません。

さらに今ではカセットデッキも滅多に使わず、MDばっかり使ってます。

今思うとよくもあんなにめんどうな物を使っていたとおもいます。

でもこのオープンは一生捨てる気はありません。(でも欲しいと言う人もいないとおもいますが)

まずGX77の最大の特徴であるセンターローディング方式ですが、これがマニアにとっては非常に問題なのです。

スバリ、手切り編集ができないのです。

無理をすれば出来なくもないのですが、テープがローディングされるためヘッドの位置でテープを手で引き出せないのです。

(当然ながらスプライシングブロックなどもついていませんが)

もう一点。

ヘッドホンボリュームとラインアウトが連動している。

ヘッドホンのボリュームをいじるとラインの出力レベルも変わってしまい、これでは通常はほとんどMAX固定で使わなくてはならなくなり、ヘッドホンボリュームとしては用を足しません。

もし連動させたいならもう一つ、連動しない固定レベルの出力端子をつけるべきです。

オーディオメーカーでありながら、こんなことに気が利かないようでは話になりません。

上記の2点が実際使用した中で特に問題になり、どうしようもなかったことです。

とは言っても普通の人は手切り編集なんかしないとおもいますが。

【筆者より】

貴重なレポートありがとうございます。

私はエアチェック中心のオーディオライフでしたから、GX-77はあこがれていました。

オープンリールテープデッキの取り扱いの苦労が忍ばれます。

これからも可愛がり続けてください。

●TDKのEEテープの広告より

- 高密度記録用磁性材AVILYNが、テープオーディオに新しい時代を開いた。

スーパーアビリンオープンSA。EEポジション。

- 高密度記録用磁性材AVILYN(アビリン)が、テープオーディオの世界を、また大きく広げました。

アナログ録音の歴史の中で、常に最高のクオリティを追求してきたオープンリールシステムに、まったく新しい生命を与えるSAオープンテープの誕生。オープンテープとして、大幅に向上した磁気特性と、この優れた特性を最大限に生かすために、新たに設定されたテープセレクタポジション「EE」によって、オーディオテープの重要なポイントである高域のダイナミックレンジ、周波数レンジの飛躍的な拡大を実現しています。

より忠実な音の記録・再生を可能にしたSAテープ。

アナログ録音の極限に迫る、新世代のマスタリングテープです。

-

・抜群の高域のMOL特性、広大なDレンジ

- SAテープの高域(10kHz〜20kHz)におけるMOL特性は、当社LXテープに比べて+3dB〜+4dBと向上。

高域のパルス性の大入力に対してもシャープに応答します。

さらに、SAテープ本来の低ノイズ性に加えて、「EE」ポジションの再生イコライザー(テープ速さ:19.05cm/s=35マイクロs、9.5cm/s=50マイクロs)によって、ノイズレベルも大幅に低減。

全帯域にわたり、広大なダイナミックレンジを実現しています。

-

・余裕を持って超高域まで伸びる周波数特性

- SAテープの周波数レンジは、オーディオ周波数帯域を十分にカバーし、超高域まで一直線に伸びています。

特に高域のヘッドルームに余裕があるため、入力0dBの時、20kHzにおいても、なおフラットな周波数特性を確保。

高域の微細なハーモニックス成分をも的確にとらえ、原音波形を、より忠実に再現します。

-

・分解能にすぐれる高密度サウンド

- 広大なダイナミックレンジ、すばらしいリニアリティ、20kHzを越えても、なおスムーズに伸びる驚異的な周波数特性・・・・。

SAテープは、再生音の粒立ち、解像力も良く、密度感のあるクリアでダイナミックなサウンドを甦らせます。

SA35-90(7号高精度プラスチックリール) \3,400

SA35-180m(10号メタルリール) \7,800

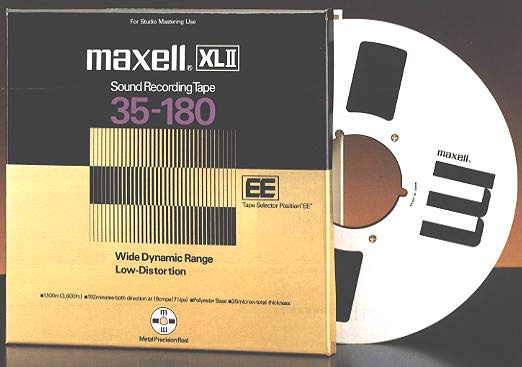

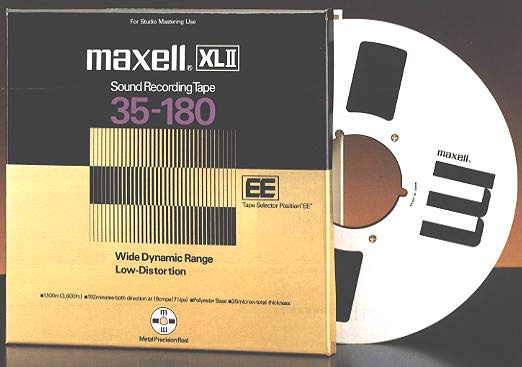

●マクセル1981年8月のカタログより

- PCMにせまるノイズレベル、広大なダイナミックレンジ。

ニュー・オープンサウンド、XL2-EEポジション。

- たとえば、ピアニッシモからフォルテシモまで広いダイナミックレンジを持つソース、シンセサイザーなど広域のピーク成分の多い電子音楽、これらの生録に絶大な信頼を持つのがEE(Extra Efficiency)ポジション専用、新開発の高密度テープXL2です。

エピタキシャル磁性体を高保磁力化し、再生イコライザも3180+35μs(テープ速さ:19cm/s)と新しく設定することにより、XL2のノイズレベルは従来のノーマル(LH)ポジションと比べ高域で3dB低減。

また高域のMOLも2〜3dBアップしたため、高域のダイナミックレンジは、XL1、UDと比較し大幅に拡大しています。

- 全帯域で広大なダイナミックレンジ

- 従来の常識を超える圧倒的なダイナミックレンジを持つXL2。

UDとのダイナミックレンジ比較(MOL対聴感補正ACバイアスノイズ)をバイアス特性図で見ると、中低域(400Hz)では+2.5dB、高域(10kHz)では+5dBと、全帯域で広大なダイナミックレンジを確保していることがわかります。

- 超高域までカバーする周波数特性

- 超高域まで伸びた周波数特性は、広大なダイナミックレンジとともに高域のパルス成分、繊細な倍音を確実にとらえます。

また、9.5cm/sという低速、長時間録音においてもさらに高い改善度が得られます。

- PCMにせまる低いノイズレベル

- 再生イコライザ3180+35μs(テープ速さ:19cm/s)を使用することにより、高域に分布するノイズを2.5〜3dBも低減(UD比)。

PCMに迫る低ノイズは、繊細なピアニシモも鮮やかに浮かび上がらせます。

- 優れた高域の直線性、際立つ分解能

- XL2の入出力特性をご覧ください。

高域(10kHz)のMOLはUDと比べ2.5dBも高く、優れた直線性を秘めています。

このため、原音のデリケートな倍音もひずみなくとらえ、一音一音が粒だってきます。

- 慎重に設計されたバイアス設計

- XL2のバイアスはデッキメーカーとの慎重な検討により設定されているため、すべてのEEポジション付きデッキと互換性があり、その特性を極限まで発揮します。

- ぎりぎりまで抑えられた転写レベル

- XL2の転写信号レベルは極限まで低く抑えられ、転写特性=SP比(信号対転写レベル比)は54dBを確保しています。

XL2-35-180 \7,800(10号リール)

XL2-35-90 \3,400(7号リール)

XL2-35-60 \2,500(7号リール)

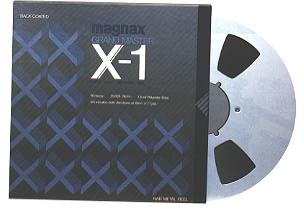

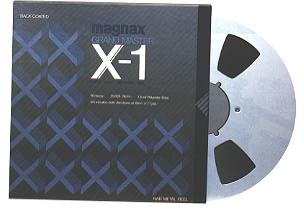

EEポジションとはまったく関係ないが、珍しいのでマグナックステープも紹介

●小西六(現・コニカ)オープンリールテープの広告より

「アンペックス#456」の血統を受け継いだマグナックスオープンリールテープ、新発売

-

・この音、一番お気に入りのデッキで聞いてほしい。

- アンペックス#456。

かつてこれほど名を馳せたマスターテープがあったでしょうか。

デビュー以来、数限りないヒットディスクのマザーテープとして活躍。

世界中のスタジオ・放送局で絶大な信頼を得ています。

マグナックスオープンリールテープは、#456の卓越した性能・品質を受け継ぎ、小西六のフィルム製造技術を投入して生まれました。

比類の無い総合特性と膨大な情報記録能力。

そして、高域を強調することなく、原音をナチュラルなエネルギーバランスで再現します。

耐久性、保存性でも他の追随を許しません。

最近のレコーディング技術の進歩、それに伴うオーディオ機器の進歩に見事対応できるマグナックス。

最高級マスターテープGRAND MASTER X-1をはじめ、GM、MLNの3シリーズ7タイプで新発売です。

-

・マグナックスオープンリールテープの特長

- 基本特性と同時にトータルバランスを徹底追及。

可聴周波数全帯域にわたって、高感度、高MOL、低歪率を実現。

楽音のリアリティをあますところなく、ナチュラルに再現します。

独自の鏡面カレンダー処理により、テープ性能を左右するテープ表面の平滑性を向上させました。

高域までフラットに伸びる周波数特性を実現すると同時に、ヘッドの摩耗を防ぎ、レベル変動を最小限に押さえています。

GRAND MASTER X-1、GMシリーズにはバックコート処理を採用。

ワウ・フラッターの軽減、ドロップアウトの防止に効果的です。

GRAND MASTER X-1(10号・メタルリール) \8,000(EEテープより高い!)

GM35-3600BM(10号・メタルリール) \7,600

GM50-2500BM(10号・メタルリール) \6,600

GM35-1800BM(7号・プラスチックリール) \2,900

GM50-1200BM(7号・プラスチックリール) \2,400

MLN35-1800(7号・プラスチックリール) \2,300

MLN50-1200(7号・プラスチックリール) \1,900

すでにカセットによってオープンリールは黄昏時だった1981年、突如登場したマグナックスブランドだったが、オープンテープはすぐに消えた。

この後、コンパクトカセットも発表するが、筆者はマグナックスカセットにはよい印象を持っていない。

高級タイプのはずのメタルテープでも早送りすると異音がするし、音も良くなかったし.....

こんなブランドがあったこともすでに歴史の1ページである。

前のページに戻る

姉妹編・オープンリールテープデッキの部屋

誤記、新情報などありましたら

Web Master

まで

現在もご使用中の方、感想をお知らせください。